Deux propositions de loi visant à faciliter l’accès au soin, notamment en instaurant des contraintes à l’installation, ont été adoptées en première lecture au mois de mai.

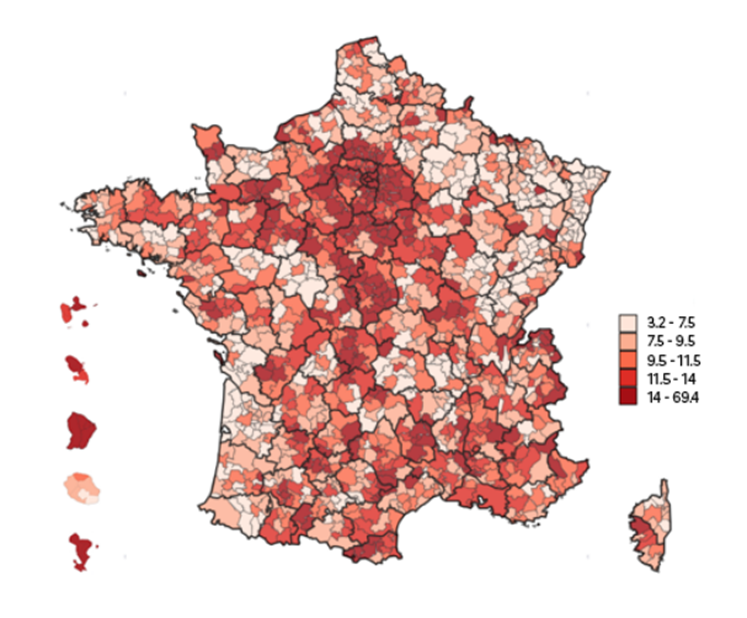

La question des déserts médicaux s’aggrave depuis l’été 2023 (cf. TRI 498). Neuf millions de personnes, en France, se plaignent de difficultés d’accès aux soins et six millions n’ont pas de médecin traitant1. La moyenne d’âge des médecins en exercice et des spécialistes (gynécologues, dentistes…) continue de monter. Ceci dit, ces « déserts » sont marqués dans 69 départements tandis que 31 autres sont normalement pourvus.

Obligation d’installation dans les zones déficitaires

La proposition de loi visant à lutter contre les déserts médicaux initiée par le député mayennais, Guillaume Garot au printemps 2023 et co-signée par plus de 250 de ses co-élus a enfin été adoptée en première lecture le 7 mai dernier mais doit encore passer au Sénat. Le point-clé de cette proposition a toutefois suscité beaucoup d’oppositions, dont celle du gouvernement. Il s’agit de fixer des obligations d’installation dans des zones dites déficitaires, en limitant les autorisations données en zone excédentaire par les agences régionales de santé (ARS). La majorité des médecins et une bonne part des étudiants sont vent debout contre la proposition, arguant que cette contrainte limiterait encore plus l’attrait du métier.

Lever les freins financiers

D’autres mesures sont prévues, notamment pour renforcer l’attrait des études de médecine, en créant des unités de formation pour les deux premières années dans chaque département et une aide financière aux étudiants dès la deuxième année. L’idée est de rapprocher les écoles des lieux de vie des étudiants et de limiter les freins financiers pour entrer en formation. Le pari est que des étudiants de milieux plus populaires et ruraux puissent se former et que ceux-ci soient tentés de revenir ensuite vers leur région d’origine.

Contre-feu du Sénat

De son côté, le Sénat a adopté le 13 mai une autre proposition de loi2 répondant aux mêmes inquiétudes. L’axe fort de cette proposition est de donner davantage de pouvoir de régulation aux élus des communes, intercommunalités et départements, en rendant obligatoire leur consultation par les ARS. Un amendement porté par le gouvernement a instauré une obligation pour les praticiens, en cas d’installation dans une zone sur-dotée, de se déplacer au minimum deux jours par mois pour assurer des consultations dans les zones sous-dotées. Mais outre le fait que cette mesure apparaît comme un contre-feu face à la proposition Garot, personne ne croit à sa faisabilité : gestion d’une activité à distance, contraintes familiales des médecins… On se retrouve donc à ce jour avec deux propositions de loi – de son côté, le gouvernement a présenté le 25 avril un « Pacte de lutte contre les déserts médicaux » – sans savoir quels seront les agendas respectifs de chacune des assemblées et ni sans savoir si une « intelligence collective » réussirait à en faire émerger un mixe. Force est de constater que la résistance est vive dans la profession. Malgré l’arrivée de jeunes médecins, notamment par le biais d’installation en collectif, voire sous forme de salariat dans des centres de santé (cf. p.8), il faudra un peu de temps avant qu’ils parviennent à imposer de nouvelles orientations dans leurs instances représentatives. ● Michel Carré

- Proposition de loi visant à lutter contre les déserts médicaux, d’initiative transpartisane.

- Proposition de loi visant à améliorer l’accès aux soins dans les territoires.

Pingback: Transrural initiatives n°508 – Marchandisation : les associations face à « l’entrepreneuriat social » | Transrural initiatives ● La revue des territoires ruraux