mai-juin 2025

TRI507 Light by Transrural

| DOSSIER |

Accompagner les fermes collectives

S’installer à plusieurs est une réponse développée par des porteurs de projets qui cherchent à limiter leur apport en capitaux, développer l’agroécologie, des complémentarités d’activités et l’entraide. Comment mieux accompagner ces fermes collectives, qui se développent depuis une dizaine d’années ?

| VIVRE ENSEMBLE |

Société

- Arpentage citoyen : les Combrailles et Clermont-Ferrand racontent leur port-Covid

Les témoignages recueillis montrent une inquiétude globale sur l’accès aux services publics et commerces et un décalage entre la vision optimiste de «nouveaux» arrivants et celle des anciens, sur le dynamisme du territoire.

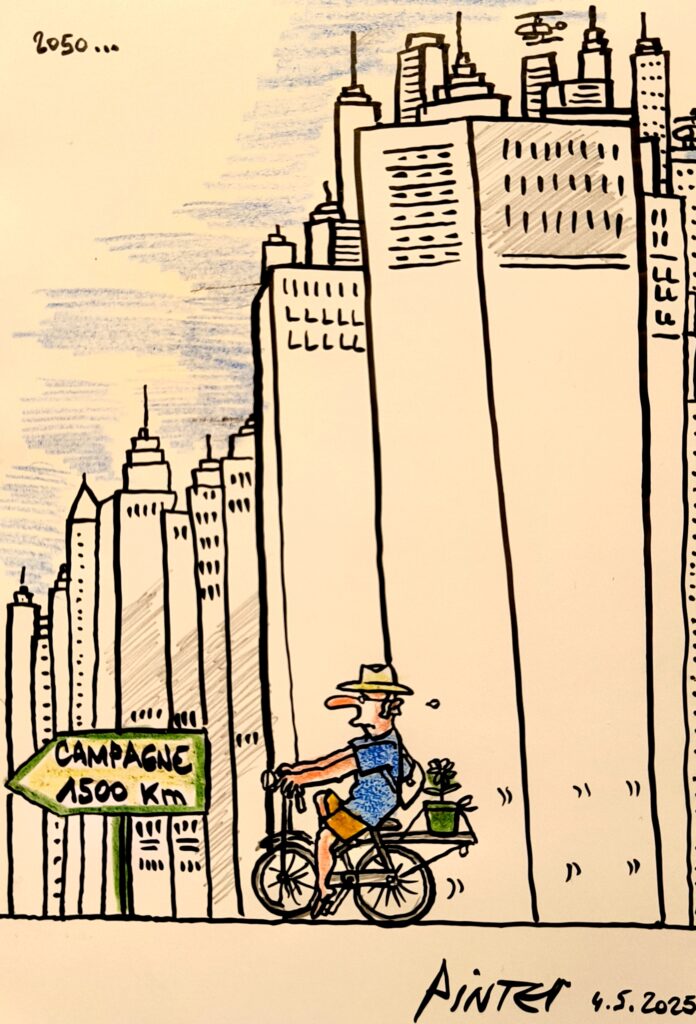

Habiter – ou pas – les métropoles ? C’est la question que se sont posée les participants à une rencontre organisée les 20 et 21 mars par l’association Relier avec le Mouvement post-urbain.

L’interview

- « On vit un double mouvement de restriction des libertés : du monde associatif et des collectivités territoriales »

Jean-Baptiste Jobard, coordinateur du Collectif des associations citoyennes (CAC) et Martin Bobel, représentant du Mouvement associatif au Conseil économique, social et environnemental (Cese), partagent des analyses communes et complémentaires sur les difficultés du monde associatif et leurs conséquences.

| MÉNAGER LES RESSOURCES |

Agriculture

- Fertiliser les champs avec des nutriments issus des urines humaines

Les limites de la gestion actuelle des excreta via les toilettes et la recherche d’autonomie des territoires et des exploitations agricoles quant aux intrants plaident pour la mise en place de filières de réutilisation de l’urine.

Société

Aller couper et ramasser du bois sur pied dans les forêts communales nécessite un savoir faire de moins en moins répandu.

| UN AUTRE DÉVELOPPEMENT |

Agriculture

- La conf au pouvoir en Ardèche : prenons-en de la graine !

Le syndicat a ouvert le bureau de la chambre d’agriculture à d’autres formations et veut mettre l’accent sur le droit au revenu, la transition agroécologique et le développement des territoires.

Le projet Agrinovo, grâce à une étude réalisée auprès de 3 400 agriculteurs, a dressé cinq profils-types, distinguant par exemple les « classes populaires rurales hors cadre », des « reconvertis des classes supérieures ».

Initiative

- Le jardin maraîcher, un potager hors norme

À l’Arche d’Aigrefoin, située dans les Yvelines, des personnes en situation de handicap intellectuel cultivent des fruits et légumes dans un jardin maraîcher adapté à leurs besoins.

Association

- Diagnostic de territoire : un enseignement grandeur nature

Emma témoigne de sa participation à une formation au diagnostic de territoire du MRJC, une méthode pour saisir les besoins, les manques et les aspirations d’un territoire et agir.

| CHRONIQUES |

- 30 ans, 30 initiatives : L’autre rive, du café-librairie à la librairie-café

- Portrait d’abonné : l’université rurale Quercy Rouergue

| DÉCOUVRIR |

À lire et à voir : des conseils d’essais, revues, BD et documentaires