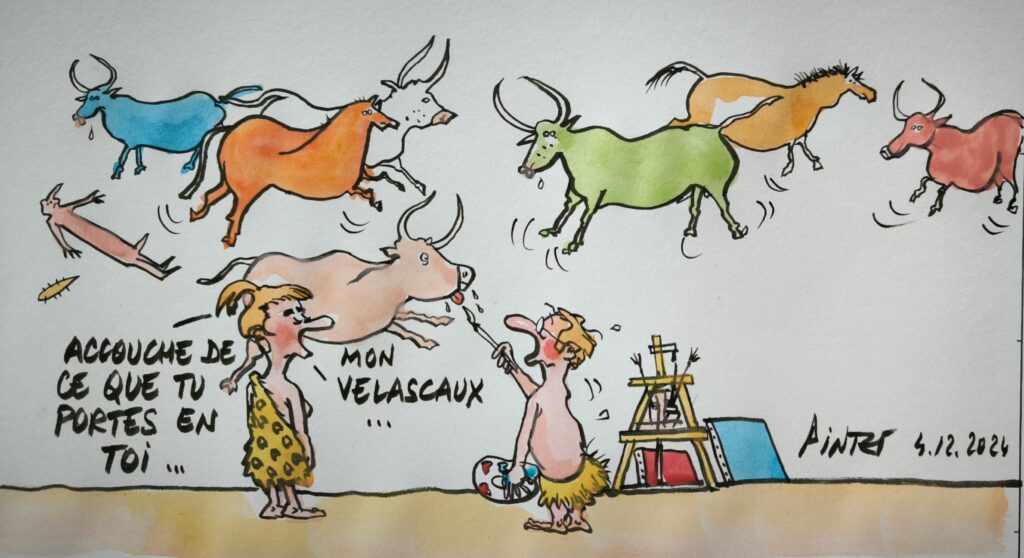

Habiter – ou pas – les métropoles ? C’est la question que se sont posée les participants à une rencontre organisée les 20 et 21 mars par l’association Relier1 avec le Mouvement post-urbain.

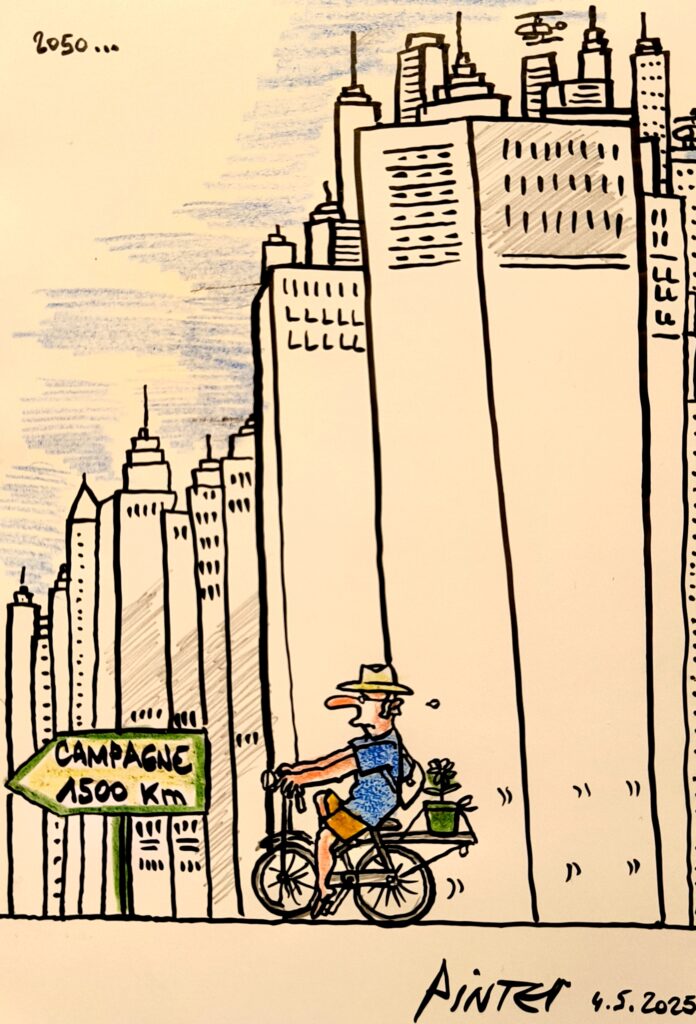

« Les métropoles sont des nécropoles », clame Guillaume Faburel, enseignant-chercheur en géographie à l’université Lyon 2. À l’initiative de l’association Relier, une vingtaine de personnes se sont réunies à Clermont-Ferrand autour de la question : « Habiter – ou pas – les métropoles ? » Pour Guillaume Faburel, la réponse est évidemment non. Selon un récent rapport de Météo-France2, au XXe siècle, le seuil des 40 °C était rarement atteint, aujourd’hui cela arrive tous les ans et d’ici 2050, des records de chaleur jusqu’à 50 °C seront observables. « Dans vingt, trente, quarante ans, les métropoles vont devenir invivables », souligne Guillaume Faburel.

Continue reading