Dans cette tribune, l’Association des artistes et écrivains paysans plaide pour le développement d’une éducation populaire, notamment auprès des jeunes et au travers de l’écrit.

« Tous les Français, absolument tous, peuvent être des acteurs culturels, des acteurs de leur propre culture », déclarait Rachida Dati, alors ministre de la Culture, début 2024. Nous ne pouvons qu’applaudir à ces paroles, prononcées au lancement du « Printemps de la ruralité » (cf. p.8).

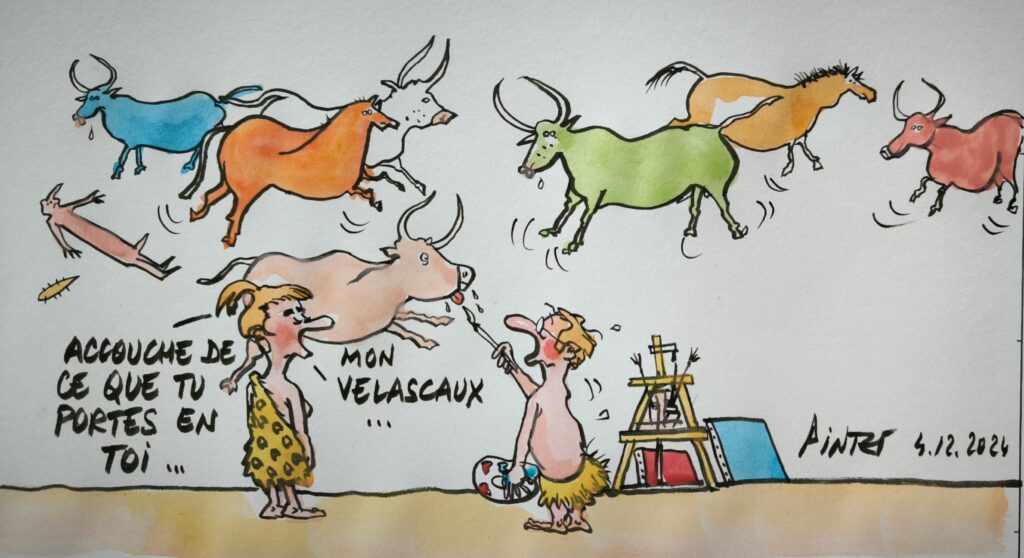

Affirmer que chacun d’entre nous peut être acteur de sa propre culture, qu’il a un pouvoir de création, fait écho à la maïeutique des acteurs de l’éducation populaire. Nous la trouvons dans « la pédagogie active et émancipatrice » de Peuple et culture, le « voir, juger, agir » des jeunesses agricoles et ouvrières catholiques, la Pédagogie des opprimés de Paolo Freire.

Cette démarche, qui consiste à aider les gens à accoucher de ce qu’ils portent en eux, est suivie d’apprentissages pour conduire la pensée jusqu’à l’action. Il faut donc promouvoir « les talents venant d’en bas », selon une formule de l’un des nouveaux membres de l’Association des artistes et écrivains paysans (AEAP), Jean-Paul Sozedde. Depuis la grotte de Lascaux, nous dit-il, « on sait que l’art est une activité vitale de l’espèce humaine et qu’il n’est nul besoin d’être instruit ou citadin pour y prendre part ».

Ateliers d’écriture

C’est dans cet état d’esprit qu’une équipe de l’AEAP et du lycée agricole de la Provence-Verte à Saint-Maximin (Var) avait organisé en 2016 un concours d’écriture. La plupart des lycéens étaient en échec scolaire. Le directeur avait trouvé l’idée bonne, mais les enseignants étaient sceptiques : « personne ne va vouloir s’inscrire, ils n’écrivent pas, ils ne lisent pas, ce n’est pas leur truc ». Certains ont accepté d’essayer.

Il y eut l’appui de deux membres de notre association pour animer l’atelier d’écriture une soirée par semaine tout au long de l’année. Chacun s’est pris au jeu. Résultat : 72 textes écrits parmi lesquels des merveilles. Les 50 meilleurs furent édités. Rendons-nous compte de ce que cela a signifié pour les élèves : « Il y a eu un livre et j’étais dedans ». Ils se rendaient compte qu’ils étaient capables d’écrire, qu’ils avaient des choses à dire. Cela peut changer le cheminement d’une vie.

Des liens en Afrique ou au Brésil

Cette expérience déjà ancienne est bien modeste. Mais les conditions d’un élargissement semblent aujourd’hui réunies. Nous avons pu tester sa pertinence avec des partenaires responsables de formation au Burkina Faso, au Gabon et au Congo. Les échanges à distance ont été précédés d’une enquête conduite auprès des jeunes pour identifier leurs questions. La suite s’est déroulée dans le cadre de visioconférences.

Nous espérons ainsi contribuer à développer des formations nouvelles et originales sur le développement local et la sécurité alimentaire dans des régions d’Afrique particulièrement vulnérables. En France, des lycées agricoles sont eux aussi intéressés par cette démarche, et la Direction générale de l’enseignement et de la recherche (DGER) au ministère de l’Agriculture y voit une piste prometteuse de travail.

Dans une mission que nous organisons au Brésil, nous reprenons contact avec des initiatives allant dans le même sens, notamment avec des Maisons familiales rurales qui ont essaimé dans ce pays. Considérant ce climat favorable, nous avons décidé d’en faire une des trois orientations majeures de notre action dans les années à venir.

Nous proposons donc aux lecteurs de Transrural de partager avec nous les expériences intéressantes qui pourront être réalisées. ● Jacqueline Bellino, Gérard Ghersi, Marcel Marloie (AEAP)

Cet article est extrait du Transrural initiatives n°504, daté de novembre-décembre 2024.

Le sommaire complet ainsi qu’un extrait du magazine sont disponibles sur cette page.