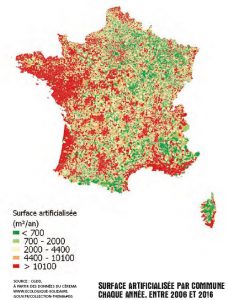

Si aucune ne fait l’unanimité, les données disponibles permettent surtout d’alerter sur les grandes tendances du phénomène d’artificialisation.

Artificialisation, imperméabilisation, urbanisation… Quel terme utiliser pour rendre compte de la disparition des terres agricoles et des espaces naturels du fait des activités humaines ? Comment réagir ? Pour clarifier, disons que l’artificialisation englobe toutes les actions qui concourent à soustraire des espaces à une activité naturelle de la terre.

L’urbanisation et l’imperméabilisation des sols sont bien sûr concernées au premier chef ; la construction de logements, de zones industrielles et commerciales, d’infrastructures de transport et de loisirs, les mines et carrières à ciel ouvert ou encore les décharges génèrent une artificialisation des sols.

Le débat public porte, depuis quelques temps maintenant, sur le lien entre artificialisation des sols et disparition des terres agricoles qui inquiète les professionnels, les associations et organismes concernés et même « parfois » les pouvoirs publics (1) ! Pour objectiver le débat et quantifier l’évolution de l’artificialisation, qu’avons-nous à notre disposition ?

Source : CGDD, à partir des données du Cérema.

Des données disponibles, mais aucune qui fait référence

Une expertise scientifique collective, menée en 2017 par l’Inra et l’Ifsttar (2) et dont les résultats ont été présentés à Paris en décembre dernier (3), aborde bien l’ensemble des problématiques de l’artificialisation : sa quantification, ses impacts sur la faune et la flore, l’hydrologie, les paysages… mais aussi les possibilités d’éviter, réduire, voire compenser ses effets. Ce travail a aussi mis en lumière le fait que, malgré les données disponibles, aucune mesure quantitative ne faisait référence pour l’ensemble des acteurs. Par exemple, les ministères en charge de la transition écologique et de l’agriculture n’utilisent pas les mêmes instruments de mesure et leurs chiffres diffèrent notablement… Continue reading

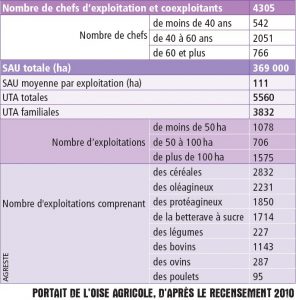

L’installation agricole, pour nombre de porteurs de projets, est un parcours du combattant. En France, le parcours institutionnel, obligatoire pour prétendre à certains avantages comme la Dotation jeunes agriculteurs (DJA) débute dans les Points accueil installation (PAI) de chaque département. Dans l’Oise, la chambre d’agriculture et le Collectif pour une agriculture solidaire (Copasol)

L’installation agricole, pour nombre de porteurs de projets, est un parcours du combattant. En France, le parcours institutionnel, obligatoire pour prétendre à certains avantages comme la Dotation jeunes agriculteurs (DJA) débute dans les Points accueil installation (PAI) de chaque département. Dans l’Oise, la chambre d’agriculture et le Collectif pour une agriculture solidaire (Copasol)  L’écoquartier est à la mode. Pas une commune, une agglomération, qui ne veuille le sien. Leur aménagement est encouragé par de multiples dipositifs1 et par les communes qui souhaitent attirer de nouveaux habitants. Vinci, Eiffage ou Bouygues y participent activement2. Mais en quoi, concrètement, ces quartiers sont-ils être plus « éco » que les autres ?

L’écoquartier est à la mode. Pas une commune, une agglomération, qui ne veuille le sien. Leur aménagement est encouragé par de multiples dipositifs1 et par les communes qui souhaitent attirer de nouveaux habitants. Vinci, Eiffage ou Bouygues y participent activement2. Mais en quoi, concrètement, ces quartiers sont-ils être plus « éco » que les autres ? Catherine Lapierre : Elles peuvent prendre plusieurs formes. La première et la plus évidente concerne la rupture politique, due à une élection qui amène de nouveaux élus et potentiellement de nouvelles visions politiques. La deuxième est la rupture due à une modification du périmètre administratif. Celle-ci est particulièrement d’actualité suite aux récentes lois de réorganisation territoriale et aux modifications profondes qui ont touché la plupart des intercommunalités. Enfin, une rupture peut se créer entre les élus et les agents qui portent la transition écologique, mais aussi et plus encore, entre le projet de transition et les habitants du territoire. Conduire une transition suppose donc un travail permanent d’inclusion des différents types d’acteurs du territoire.

Catherine Lapierre : Elles peuvent prendre plusieurs formes. La première et la plus évidente concerne la rupture politique, due à une élection qui amène de nouveaux élus et potentiellement de nouvelles visions politiques. La deuxième est la rupture due à une modification du périmètre administratif. Celle-ci est particulièrement d’actualité suite aux récentes lois de réorganisation territoriale et aux modifications profondes qui ont touché la plupart des intercommunalités. Enfin, une rupture peut se créer entre les élus et les agents qui portent la transition écologique, mais aussi et plus encore, entre le projet de transition et les habitants du territoire. Conduire une transition suppose donc un travail permanent d’inclusion des différents types d’acteurs du territoire.