Nées des réflexions d’organisations de paysans, consommateurs et écologistes et d’initiatives similaires développées en France et ailleurs, les Associations pour le maintien de l’agriculture paysanne (Amap) forment aujourd’hui un mouvement défendant l’instauration d’une démocratie alimentaire et agricole territorialisée.

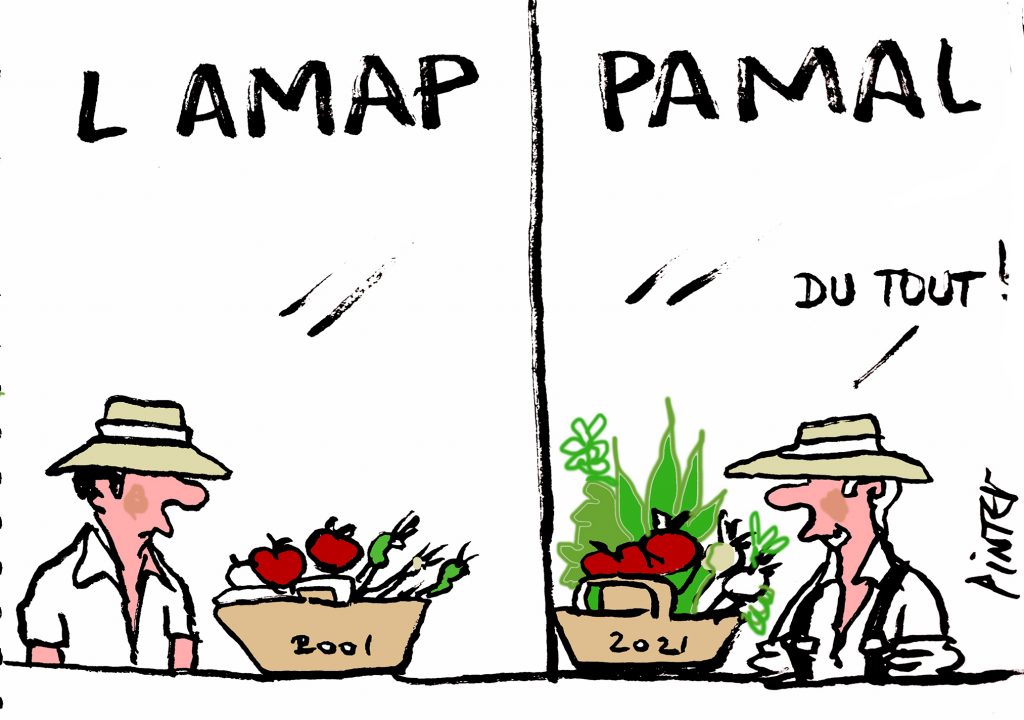

Les premières Amap sont nées il y a vingt ans et on estime en 2021 leur nombre à 2200 pour plus de 200 000 mangeurs et mangeuses et environ 3700 fermes. Mais d’où viennent-elles ? Pour le Mouvement interrégional des Amap (Miramap), elles ne proviennent pas d’un « couple d’inventeurs » d’Aubagne mais plutôt d’un large mouvement de contestation né sur le plateau du Larzac et de multiples organisations reliant paysans, consommateurs et écologistes.

Au croisement de l’agriculture paysanne, de l’agriculture biologique, de l’éducation populaire et de l’économie sociale et solidaire, les Amap se sont constituées en réseaux à leur tour rassemblés au sein du Miramap. Leurs objectifs sont d’accompagner les paysans en Amap ou ceux qui souhaitent s’installer, d’aider à la création de nouveaux groupes et d’influencer les décideurs publics pour créer une démocratie alimentaire et agricole territorialisée.

Contre la malbouffe

Reprenons depuis le début cette histoire, car les Amap puisent leur origine dans un creuset d’initiatives et de réflexions multiples. À la fin des années 1990, la confiance dans notre système alimentaire est ébranlée, notamment par la crise de la vache folle. Le « démontage » du McDonald’s de Millau le 12 août 1999 par des militants de la Confédération paysanne constitue une action symbolique contre la malbouffe et le mouvement anti-OGM prend de l’ampleur. Les énormes dommages causés par l’agriculture industrielle en moins de cinquante ans sont de plus en plus visibles : disparition progressive des paysans et des terres agricoles, appauvrissement des sols, perte de biodiversité, production d’une alimentation de faible qualité nutritionnelle et contenant des pesticides favorisant de graves problèmes de santé (obésité, diabète, cancers, etc.)…

Continue reading