Le ministère de la Culture, dans une étude publiée fin 2023, montre qu’il existe des différences de pratique entre urbains et ruraux liées à l’accès à l’offre mais surtout au capital culturel et économique de chacun.

L’étude « Loisirs des villes, loisirs des champs », publiée en décembre 2023 par le ministère de la Culture, questionne le « lien entre le lieu de résidence de la population, les univers de loisirs et de pratiques culturelles des habitants et leur accès à l’offre ». Le terme de loisir est ici défini au sens de temps libre, en dehors de toute activité imposée. L’étude constate que le monde rural se porte moins vers des loisirs répondant à des formes de culture plus éloignées de la logique fonctionnelle1 qui prédomine au sein des classes populaires : spectacles, musées ou expositions, lectures, podcast… Les ruraux privilégient davantage que les urbains les loisirs pratiques comme la chasse, le bricolage, le jardinage ou le divertissement avec les loisirs médiatiques, principalement radio et télévision, pour occuper leur temps libre.

Espace territorial et social

Ce travail montre que ces « univers » de loisirs tout autant que l’« accès à l’offre » ne relèvent pas seulement d’une présence physique des dits services, mais bien de l’engagement de l’individu à cette participation culturelle. L’étude concède un rôle évident à l’« effet d’équipement ». Mais les freins liés à la mobilité, comme le montrent d’autres publications techniques2, ne peuvent être réduits en territoire rural aux seuls transports pour justifier les écarts de pratiques. Enfin, le ministère note que la fracture territoriale en matière d’accès à la culture doit conduire les politiques culturelles à mieux intégrer le lien entre espace des goûts et des pratiques et espace des positions sociales.

Pourquoi Jul a été autant détesté ?

Dans le documentaire vidéo sur Youtube de Grégoire Simpson Pourquoi Jul a été autant détesté à la base (sociologie du mépris de classe) ?, l’auteur développe une analyse de l’esthétique fonctionnelle des classes populaires avec l’exemple du rappeur Jul. S’il est plébiscité par le public pour ses arrangements sonores et rythmes entêtants, c’est que ces derniers témoignent de choix artistiques pensés pour être efficaces à faire danser son public. La fonction supplante la forme. Le documentaire explique également que le chanteur privilégie des textes simples, des récits du quotidien, sans faire appel à l’abstraction. Laquelle abstraction ne demeure un attendu et donc un gage de talent que pour les classes bourgeoises. Les commentaires critiques témoignent à l’encontre de Jul d’une pensée culturelle élitiste qui analyse l’art selon des critères de forme que les classes populaires ne légitiment pas. Si l’œuvre de Jul divise autant, c’est qu’il incarne une rupture avec les attendus culturels dominants. Il semble que la tendance actuelle à revaloriser les arts « mineurs » ou le patrimoine ordinaire, impose à la « grande culture » d’aller à la rencontre de ces espaces de goûts et d’établir des ponts fertiles entre pratiques en abordant les cultures sans hiérarchies. C.M.

Loisir formel ou fonctionnaliste

Si la publication relève des écarts significatifs entre urbain et rural, ils tiennent principalement aux catégories socioprofessionnelles et au capital culturel de chaque individu. Ce sont ces facteurs qui le conduisent à se sentir légitime ou non à pratiquer un loisir. Ces résultats valident ainsi la pensée de Bourdieu : « L’esthétique populaire est fondée sur l’affirmation de la continuité de l’art et de la vie qui implique la subordination de la forme sur la fonction3 ». L’esthétique fonctionnelle des cultures populaires explique en partie les résultats de l’étude. De la même manière, cet habitus explique qu’un cadre, quel que soit son lieu de vie, continue à aller au musée (environ 60 % contre 16 % des employés et ouvriers) alors que seulement 29 % de ces équipements sont implantés en territoire rural.

C’est en ce sens que l’utilisation du terme loisir semble très pertinente, car il synthétise l’ensemble des pratiques, quelle que soit la hiérarchie entre forme et fonction. Il évoque ainsi des espaces de pratique plus vastes, réunis pour l’étude sous trois catégories.

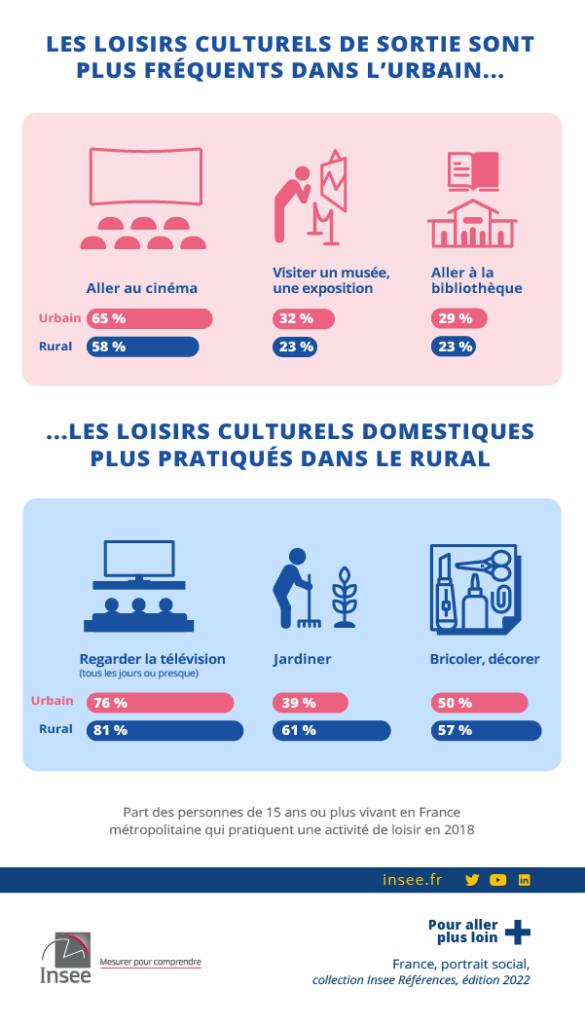

Les loisirs culturels de sortie

Si l’effet d’équipement joue en partie sur l’accès à l’offre, ce sont les caractéristiques sociales (âge et niveau de diplôme en particulier) qui déterminent les formes de sociabilités en ruralité4 et donc le choix de privilégier une sortie entre amis ou en famille plutôt qu’au théâtre. Les habitants de l’urbain dense ont ainsi une probabilité 1,7 fois plus élevée de visiter un musée ou une exposition dans l’année que les ruraux sous faible influence d’un pôle urbain.

Les loisirs médiatiques

La distinction ici entre urbain et rural tient principalement à la catégorie socioprofessionnelle. Les cadres sont fidèles aux podcasts quel que soit le territoire, 19 % en écoutent dans le rural et plus d’un quart en ville. La radio semble privilégiée en ruralité, du fait d’une population plus âgée habituée à ce média et d’un usage plus intense de la voiture. Si la consommation de programmes télévisuels semble plus hégémonique (environ 80 % des sondés disent regarder la TV tous les jours ou presque) l’étude relève ici que la répartition territoriale est à relier à l’absence de concurrence d’autres loisirs.

Les loisirs ordinaires ou semi-loisirs

Il s’agit ici d’activités d’autoproduction ou reliées à une communauté (tricot, broderie, couture, bricolage, décoration, jardinage, cuisine, sorties en famille…). Seule l’assignation symbolique marque des écarts significatifs. Par exemple, les travaux d’aiguille ou le bricolage sont assignés à un genre. En outre, l’accessibilité financière et matérielle de ces loisirs atténue la stratification sociale de l’investissement dans ces pratiques par les urbains comme les ruraux. ● Chloé Mouth

- Esthétique fonctionnelle : au sens où le rapport au beau et à l’agréable d’un individu, est conditionné à la fonction et à l’utilité et non à la forme.

- L’étude IFOP « Jeunesse et mobilité : la fracture rurale » ou l’étude du Secours Catholique « Territoires ruraux : en panne de mobilité ».

- La distinction, Pierre Bourdieu, 1979.

- Ceux qui restent. Faire sa vie dans les campagnes en déclin, Benoît Coquard, La Découverte, 2019.

Cet article est extrait du Transrural initiatives n°503, daté de septembre-octobre 2024.

Le sommaire complet ainsi qu’un extrait du magazine sont disponibles sur cette page.