janvier-février 2025

Transrural initiatives 505 by Transrural

| DOSSIER |

Le poids écrasant de la machine agricole

Avec l’appui de chercheurs, ce dossier dresse un état des lieux du suréquipement des fermes françaises et propose une analyse critique des politiques publiques en la matière ainsi que des orientations vers le numérique et la robotique sous prétexte de transition écologique.

| VIVRE ENSEMBLE |

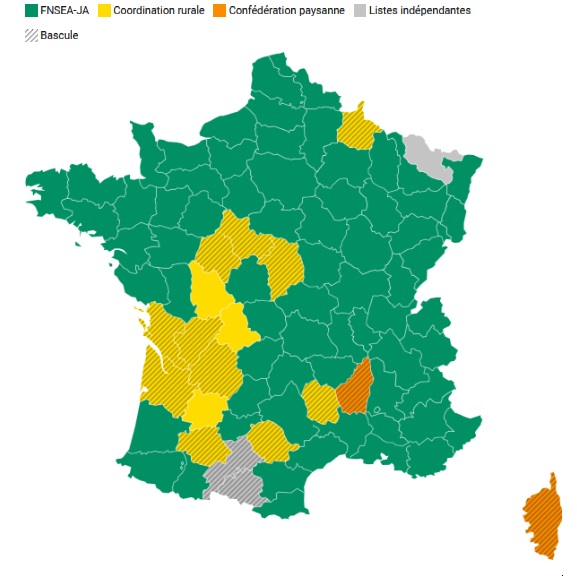

Agriculture

Les résultats des élections de janvier 2025 marquent un net recul du syndicat majoritaire FNSEA/JA, alors que la Coordination rurale s’approche des 30 % au niveau national.

Société

- « Ouvrir les cahiers de doléances face à la crise démocratique«

Manon Pengam, linguiste, est enseignante-chercheuse à l’Université de Cergy-Paris et habite en Creuse. Elle mène des recherches sur les cahiers de doléances ouverts en 2019 dans le cadre du Grand Débat national, à la suite de la mobilisation des Gilets jaunes. Elle travaille en particulier sur les cahiers de la Creuse.

- Le storytelling de Jordan Bardella

Figure de « gendre idéal », le président du Rassemblement national (RN) incarne ces nouvelles générations de cadres nationalistes et identitaires, éditorialisés pour séduire l’électorat à la manière d’un placement de produit.

| MÉNAGER LES RESSOURCES |

Environnement

- Retenir l’eau, là où il n’y en a plus

Dans le village de La Caunette, dans l’Hérault, l’eau est de plus en plus rare, impactant la vie des habitants et des agriculteurs. À l’occasion d’une journée du programme ADméd , organisée par Réseau Civam et la FRCivam Occitanie, des acteurs du secteur agricole ont échangé sur les stratégies à mettre en place pour faire face au manque d’eau.

Aménagement

Massifier le transport en car dans les zones les moins denses, pour diminuer les trajets en voiture, pourrait passer par la transformation des lignes scolaires ou le déploiement de cars plus petits.

| UN AUTRE DÉVELOPPEMENT |

International

- Roumanie : quand l’accaparement des terres succède à la collectivisation

En l’absence de plan de redistribution des terres et d’organisation agricole, la Roumanie est en proie aux investisseurs étrangers qui développent une agriculture industrielle destinée à l’exportation alors que les petites fermes disparaissent. Trente ans après la chute du régime communiste, Attila Szőcs, paysan roumain, raconte.

Aménagement

Des citoyens et structures locales de Haute-Loire cherchent à concrétiser un lieu regroupant une matériauthèque, une outilthèque, une ressourcerie et divers ateliers et espaces pour cuisiner, fabriquer, réparer, se réunir…

- Habitat léger : cheminer avec les acteurs concernés

Lors d’un atelier à Vaour (81), collectivités, associations et citoyen·nes ont partagé les expérimentations en cours.

Société

- Le scandale made in France de notre alimentation

Le dernier rapport de Terre de liens sur la souveraineté alimentaire pointe les paradoxes du système alimentaire français et enjoint les pouvoirs publics à réorienter les politiques agricoles.

| CHRONIQUES |

- 30 ans, 30 initiatives – Demain, notre village : se lier à son territoire pour mieux le respecter

- Portrait d’abonné :

- La Guerre des mots : Acte 56 : Extrêmes

| DÉCOUVRIR |

À lire et à voir : des conseils d’essais, revues, BD et documentaires